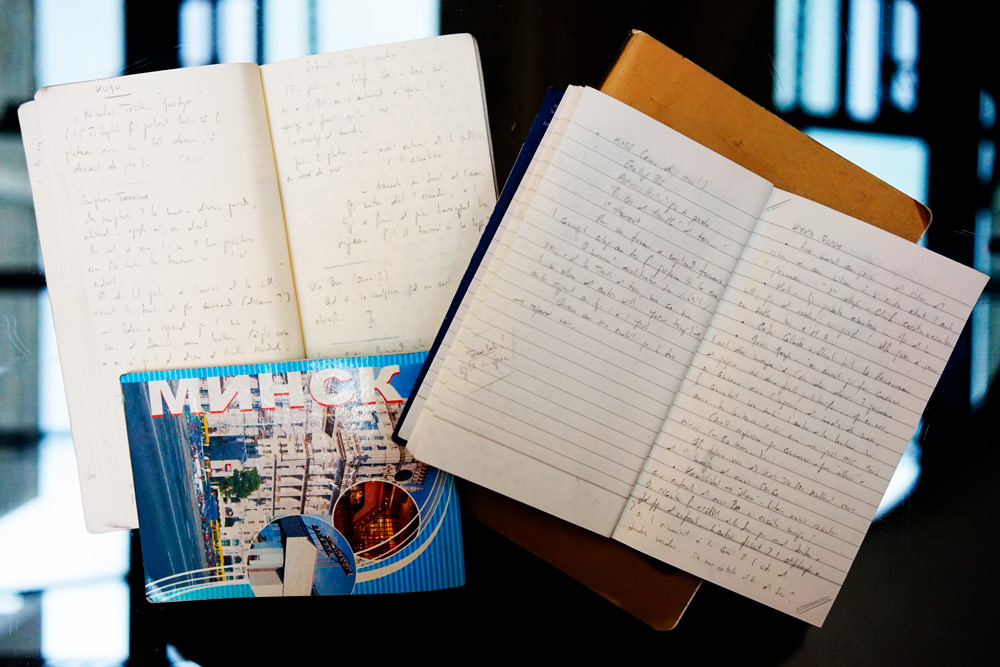

Cette semaine, à l’occasion de la sortie de son nouveau roman L’Abolition des privilèges (Editions Les Avrils), l’écrivain Bertrand Guillot a accepté de nous ouvrir les pages de ses carnets, ainsi que les coulisses de l’écriture de ce dernier roman. Entretien autour des carnets de voyage, du 4 août 1789 et de l’écriture qui vient en marchant.

Comment utilises-tu tes carnets ?

J’en ai plein, comme les crayons. Quand je sors de chez moi, j’ai toujours un carnet dans ma poche. En revanche, je prends celui qui me tombe sous la main, sans chronologie. C’est plus un support. Carnet ou feuille volante, peu importe. Quand je n’ai pas de livre en cours d’écriture, j’ai toujours un carnet pour noter des idées, que je ne relis pas. Le simple fait d’écrire me permet de m’en souvenir. Tandis que lorsque j’ai un livre lancé, j’écris sur des blocs classiques avec petits carreaux. Le carnet est vraiment pour la recherche et pour mes voyages.

Que notes-tu dans tes carnets quand tu pars en voyage ?

J’aimais beaucoup voyager seul, et j’ai toujours rêvé d’écrire un livre de voyage. À défaut d’en écrire un, j’ai pris l’habitude d’écrire des cartes postales sur mon blog. Je prends des notes sur mes carnets, comme d’autres prendraient des photos, des sortes de notes mentales de ce que je vois dans la rue la journée. Le soir, je me pose dans un café et j’écris ce que j’ai vu. Comme les gens qui prennent plein de photos et qui les trient le soir en rentrant.

Et quelle utilité tu as de ces carnets ? Tu t’en sers après ?

Alors je pense que ça a à peu près la même utilité que les gens qui prennent plein de photos. (Rires) Du temps où j’écrivais beaucoup sur mon blog, ces carnets m’étaient très utiles. Je ne mettais pas d’illustrations sur mes billets de blog, mais je racontais tout ce que j’avais vu, comme si je décrivais une photographie.

Une photographie de voyage.

Oui, ce sont des carnets de photo.

En revanche, tu n’utilises pas tes carnets pour l’écriture de tes romans.

Assez peu. Sauf si je suis en déplacement, et que j’ai mon carnet avec moi.

Alors comment se passe l’écriture de roman ?

J’écris d’abord à la main. Pour réfléchir, j’ai besoin d’écrire ou de bouger. Le processus idéal d’écriture est d’être avec ma feuille et de griffonner des plans. Quand je sens que je tiens quelque chose, un chapitre, je change de feuille et j’attaque. J’écris, ça ne vient pas, je rature, et puis ça s’accélère et j’arrive au moment où ma main n’avance plus aussi vite que ma pensée. Mais j’ai besoin de ce passage à la main. Après, je retranscris en améliorant.

Tu n’écris jamais directement sur ordinateur ?

Je ne peux pas dire jamais, parce que ça arrive. Mais je suis persuadé que beaucoup de gens ont ce travers. Quand on est fatigué, on pense qu’écrire sur ordinateur va nous permettre d’aller plus vite. En réalité, c’est faux, puisque ce n’est souvent pas très bon. J’ai vaguement théorisé que la main est le prolongement direct du cerveau. Avec l’ordinateur, ce n’est pas le cas. Ça l’aurait peut-être été si j’étais né quinze ans plus tard, même si j’écris plus vite à l’ordinateur qu’à la main. Néanmoins, ce n’est pas aussi fluide.

Tu disais que tu avais besoin de bouger aussi ?

Oui, j’ai besoin de me lever. J’ai quatre modes différents. Si je cherche un mot, une attaque rapide, je vais jouer au ping pong. Quand j’ai besoin de concentration pour un élément qui m’échappe, je fais les cent pas. Si c’est un morceau d’histoire ou l’attaque d’un chapitre, je vais me promener, je rumine et ça finit par venir. Enfin, si vraiment je suis bloqué et que je suis au milieu de nulle part (j’ai souvent besoin de partir pour écrire), je vais dehors et je parle à voix haute.

Ce phénomène de créer en marchant est un élément récurrent chez les écrivains. Comment le vois-tu ?

Je pense qu’à l’extérieur, nos pensées rencontrent des éléments qui inconsciemment provoquent des idées. Souvent, les idées nous fuient quand on les cherche trop. Tu cherches, tu ne trouves pas. Tu bouges, tu trouves : parce qu’il n’y a plus la pression de la concentration… Mais ça ne marche que si tu as beaucoup cherché avant !

Pour en revenir à ton dernier roman L’Abolition des privilèges, comment t’es venue cette idée d’écrire sur le 4 août 1789 ?

Ça a commencé il y a cinq ans, en voyant la pièce Ça ira de Joël Pommerat. Ensuite, j’ai lu le journal du député Duquesnoy, édité par Guillaume Mazeau, historien qui a travaillé avec Pommerat. La narration du 4 août est assez incroyable dans les deux œuvres. Et fin 2019, le déclic est arrivé lors d’une rencontre entre Virginie Despentes et Paul B. Preciado, à Genève. 500 personnes étaient dans la salle, 500 autres attendaient à l’extérieur. Et Preciado a eu une idée : « On a 2 heures, il y a 1000 personnes et 500 places dans la salle. On partage et au bout d’une heure, on change de public. Il ne tient qu’à nous de nous décréter assemblée constituante et de changer les règles. » C’est cette phrase qui a fait le déclic. Je me suis dit à ce moment-là que si on regardait les privilèges de 1789, on trouverait peut-être une clé pour faire tomber les privilèges d’aujourd’hui. Je suis allé regarder plus précisément les événements du 4 août, et je n’ai plus arrêté. J’ai passé trois mois à prendre des notes et à travailler en bibliothèque. J’avais un million de signes de notes. Je ne voulais pas effectuer les ponts entre hier et aujourd’hui, mais je voulais que le lecteur puisse se projeter dans les personnages.

Pour terminer, peux-tu nous parler de ton livre de chevet ?

Je vais en donner deux, qui m’ont beaucoup aidé pour L’Abolition des privilèges. Je dirai 14 juillet d’Eric Vuillard et La Petite Femelle de Philippe Jaenada (voire tout Jaenada, d’ailleurs).

Si vous aussi vous aimez écrire pendant vos voyages, voici quelques idées de carnets à retrouver sur notre papeterie en ligne :

-

Carnet de voyage6,60€

Carnet de voyage6,60€ -

Carnet Je me souviens des taxis londoniens12,00€

Carnet Je me souviens des taxis londoniens12,00€ -

Carnet Cabane du pêcheur4,90€

Carnet Cabane du pêcheur4,90€